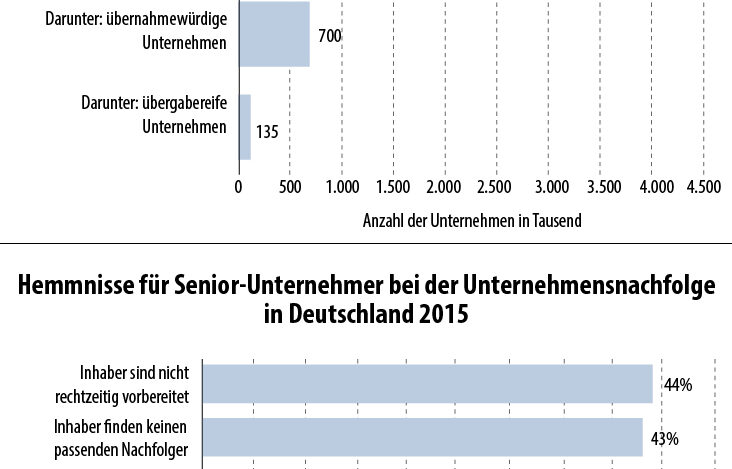

Er verlobte sich an einem Juli-Sonntag im Jahr 1992. Die Verwandtschaft hatte sich in der ersten Etage des repräsentativen Hauses der Unternehmerfamilie zusammengefunden. In diesem Haus im niedersächsischen Oldenburg war Rolf Siebke aufgewachsen. Unten im Erdgeschoss wartete seine berufliche Zukunft auf ihn: Die Traditionsbäckerei und -konditorei Siebke, deren Chef er werden würde. Siebke junior war 21 Jahre alt, hatte seinen Meister als Bäcker und Konditor in der Tasche, wollte in einigen Jahren den Betrieb übernehmen. „Du hast alles richtig gemacht, ich bin stolz auf dich, Filius“, sagte sein Vater, als er sich gegen 21 Uhr zurückzog. Und in diesem Moment änderte die Zukunft ihr Gesicht. „Ich sah meinem Vater nach, wie er den Flur entlangging“, weiß Siebke noch. So wie jeden Abend, seit Jahrzehnten, immer völlig erschöpft, oft angespannt. „Da habe ich plötzlich Panik bekommen“, sagt er. „Mein Weg war vorgezeichnet, alles perfekt eingetütet, keine Alternative.“ Eine Zeit lang kämpfte er mit sich, dann riss er das Ruder herum. Er ging nach Heidelberg, wo er in einer Bio-Bäckerei arbeitete. Nach sechs Jahren kehrte Siebke zurück, stieg ins väterliche Unternehmen ein, übernahm es wenig später tatsächlich. Doch es funktionierte nicht. „Mein Vater war der harte Chef, er hatte den Laden im Griff“, erzählt Siebke. „Aber ich bin überhaupt keine Führungspersönlichkeit.“ 2005 wurde die Oldenburger Traditionsbäckerei verkauft. Die Geschichte der Bäckerei Siebke zeigt, wie Firmenübergaben innerhalb der Familie scheitern können, selbst wenn es so scheint, als würde nichts einer erfolgreichen Nachfolge im Wege stehen. Geschichten wie diese sind keine Ausnahmen, wie Zahlen belegen. Nach Schätzungen des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) in Bonn stehen hierzulande bis Ende 2018 jedes Jahr rund 27.000 Familienunternehmen vor einem Generationswechsel. Aber: Nur 50 Prozent der Unternehmen werden an die Kinder oder zumindest im Familienkreis übergeben.

Nicht schwieriger, nur anders

„Ich würde nicht sagen, dass es heute unbedingt schwerer ist, das eigene Unternehmen auf einen Nachfolger in der Familie zu übertragen“, erklärt Sabine Rau, Professor of Entrepreneurship and Family Business am King’s College London. Allerdings hätten sich in den vergangenen Jahrzehnten die Faktoren, die auf eine Unternehmensnachfolge einwirken, grundlegend verändert. „Ein wichtiger Aspekt ist, dass das eiserne Prinzip des ältesten Sohnes als einzig möglichem Firmenerben heute nicht mehr existiert“, sagt Professor Rau. Der Bruch mit dem alten Prinzip macht eine Firmenübergabe allerdings nicht immer einfacher. „Man muss ja bedenken, dass es in einer Unternehmerfamilie oft viele Kinder gibt, manchmal aus mehreren Ehen“, erklärt die Expertin. Auch wenn sich der Senior bemühe, alle gleich zu behandeln und sie bei der Nachfolge gerecht zu bedenken, komme es leicht zu Eifersucht und Streitigkeiten. Beim Mainzer Traditionsjuwelier Willenberg gab es keine Eifersucht. Der heutige Alleininhaber Jan Sebastian kennt das Unternehmen schon seit Kindertagen. „Ab einem Alter von drei Jahren habe ich praktisch meine Kindheit in der Goldschmiede verbracht“, erzählt der heute 46-jährige Chef von 20 Mitarbeitern. Der Grund: Seine Mutter, Edith Willenberg-Sebastian, die damalige Inhaberin vom Goldschmiede- und Juweliergeschäft, war verwitwet und zog neben der Leitung des Unternehmens drei Söhne groß. „Ich habe oft in der Goldschmiede gespielt und schon früh auch ein bisschen mitgearbeitet.“ Für ihn war immer klar: „Eines Tages steige ich in das Geschäft ein.“ Der Tag kam irgendwann im Jahr 2008, als seine Mutter entschied: „Ich möchte das Unternehmen in fünf Jahren übergeben.“ – „Sie sagte mir: Jan, du musst jetzt die Weichen stellen!“, erinnert sich Sebastian. Er hatte inzwischen Betriebswirtschaftslehre studiert und bei den großen Juwelieren Wempe und H. Stern gearbeitet. Nun kehrte er zurück. Seine Mutter blieb bis 2013 noch Alleininhaberin des Juweliergeschäfts, während Sohn Jan begann, das Unternehmen neu aufzustellen. „Meine Mutter hat mich alles machen lassen“, erzählt der Juwelier. Sie beobachtete all seine Modernisierungen, griff aber niemals ein. Sie war noch Alleininhaberin, wäre etwas schiefgegangen, hätte sie die Konsequenzen tragen müssen. „Ich hatte also die Sicherheit, dass mir gar nichts passieren kann, und zusätzlich die Freiheit, mein Konzept umzusetzen“, sagt Sebastian. Das rechnet er seiner Mutter hoch an. Inzwischen hat er die Firma übernommen. „Tandems zwischen Mutter und Sohn sind grundsätzlich eine gute Variante für eine Firmenübergabe“, sagt Expertin Professor Rau. Allerdings hat auch diese Variante keinen Erfolg, wenn der Nachfolger – oder die Nachfolgerin – kein Interesse an einer Übernahme hat und sich in einem anderen Bereich viel eher berufen fühlt. So wie Benjamin Otto, der einfach „Nein“ gesagt hat.

Zehn Jahre zum Überlegen

Im April 2014 machte der einzige Sohn von Werner Otto, Michael Otto, klar, er werde nicht den Vorstandsvorsitz im Unternehmen seines Vaters übernehmen. Stattdessen wollte der Milliardenerbe seine Position im Familienunternehmen lieber als „gestaltender Gesellschafter“ finden. Es gebe Menschen, die für die operative Arbeit einfach besser geeignet seien, sagte er damals. Otto selbst sieht sich vielmehr als Visionär und als Vermittler, dem es gelingt, Menschen zusammenzubringen. Auch strategische Entscheidungen zu treffen liege ihm sehr. Vor der Verantwortung wolle er sich keinesfalls drücken. Diese werde er im Gesellschafterrat der Otto Group, im Stiftungsrat und in verschiedenen Gremien übernehmen. „Ich hatte zehn Jahre Zeit, mir zu überlegen, was meine Talente sind“, sagt Otto noch heute bestimmt. „Jetzt gehe ich den Weg, der sich genau richtig für mich anfühlt.“ Eine solche Entscheidung wäre noch vor 30 Jahren kaum möglich gewesen. „Heute sagen Kinder von Firmenchefs ganz selbstbewusst: ‚Nein danke, ich will das Unternehmen nicht‘“, weiß Professor Rau. „Ich finde das auch super, denn warum sollen sie etwas machen, wofür sie sich nicht begeistern können?“ Ohne Begeisterung hat es sowieso wenig Sinn, an die Spitze eines Unternehmens zu treten. Denn: Studien haben immer wieder bewiesen, dass Firmen, die ohne Herzblut geführt werden, nicht innovativ sind. Und nicht innovative Unternehmen verschwinden eines Tages sicher vom Markt.

Eine Firma, vier Schwestern

Die Firma, die Anika Wuttke und ihre drei Schwestern führen, wird nicht zu dieser Kategorie gehören. „Wir haben nie geplant, das Unternehmen zu dritt zu managen“, erzählt die Geschäftsführern von cre art in Fulda. Cre art ist eine Kombination aus Werbeagentur und -produktion. „Mein Vater hat das Unternehmen 1970 mit einem Partner gegründet“, sagt Wuttke. Firmengründer Ernst Neidhardt hatte seinen vier Mädels immer eingeschärft, sie sollten beruflich das machen, was sie wirklich wollten. „Und genauso war es auch“, sagt die zweite Tochter Anika. Alle vier Töchter schwärmten aus. Jennifer Neidhardt, die Älteste, lernte Schriftsetzerin, studierte Druck- und Medientechnik und wurde Diplom-Ingenieurin. Anika Wuttke studierte BWL mit Schwerpunkt Werbung, Sonja Neidhardt widmete sich der Medien- und Kommunikationswirtschaft, machte später noch ihren Master in Medienrecht. Und die Jüngste, Kathinka Gröger, wurde Fotografin und studierte Mediendesign. Nach und nach kehrten alle vier ins väterliche Unternehmen zurück, zumal die Berufe, die sie sich ausgesucht hatten, perfekt passten. „Jennifer führte die Geschäfte von cre art zusammen mit meinem Vater bis zu seinem 65. Geburtstag im Juni 2010“, erzählt Wuttke. An diesem Tag übergab er seinen Teil der Geschäftsführung an seine Tochter Anika. Sonja Neidhardt leitet die Geschicke einer Multimedia-Tochter, Kathinka Gröger steht an der Spitze der Kreativmannschaft. „So ein Unternehmen gemeinsam zu führen ist in vieler Hinsicht toll“, berichtet Wuttke. Und es sei gut, die Familie immer an der Seite zu haben.

Andrea Martens I redaktion@regiomanager.de

Teilen: