Die Meldung sorgte im Sommer für Schlagzeilen: Deutschland ist nicht mehr Exportweltmeister im Maschinenbau. Der Hintergrund: China hat im vergangenen Jahr Maschinen in einem Wert von 165 Milliarden Euro exportiert, während Deutschland Maschinen im Wert von 162 Milliarden Euro exportierte. „Das kam für uns nicht überraschend“, sagt Ulrich Ackermann, Leiter der Außenwirtschaftsabteilung des VDMA, dem Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. „China ist mit weitem Abstand die Nummer eins in der Produktion von Maschinen, es produziert etwa so viel wie die nächsten vier Länder zusammen, USA, Deutschland, Italien und Japan. Es war nur eine Frage der Zeit, bis es auch beim Export die Nummer eins wird.“ Die weltweite Corona-Pandemie hat die Entwicklung beschleunigt, aber nicht ausgelöst. China geriet früh in die Krise, war allerdings schon wieder draußen, als Deutschland noch im Lockdown festsaß.

Wirtschaftspolitische Ebenen

Die Entwicklung war schon länger abzusehen: Zum einen hat China in den letzten zehn Jahren beim Maschinenexport rasant zugelegt, zum anderen sind im letzten Jahr die Maschinenbau-Exporte aus Deutschland um zehn Prozent zurückgegangen, während China zugelegt hat. Das liegt einerseits an der hohen Produktion, andererseits aber auch daran, dass die chinesischen Produkte auf Exportmärkten mittlerweile konkurrenzfähig sind. „Die Maschinen aus China sind zumindest teilweise im mittleren Segment anzusiedeln“, sagt Ackermann. „Besonders in den Ländern, die nicht so stark industrialisiert sind wie beispielsweise die Schwellenländer, entsprechen die chinesischen Produkte häufig den Bedürfnissen des Marktes und sind vor allem auch wesentlich günstiger als die Maschinen aus Deutschland.“ Zudem hat China den Export beispielsweise mit Krediten gefördert. Kurz: China wird als Wettbewerber immer sichtbarer und macht deutschen und europäischen Maschinenbauern zunehmend Konkurrenz.

China fährt mit „Made in China 2025“ die Strategie, sich in Schlüsselsektoren technologisch unabhängig von den westlichen Ländern zu machen. Der Plan, der im Reich der Mitte das Wirtschaftsgeschehen dominiert, lautet z.B., in der Robotik oder in der Landtechnik im Binnenmarkt die Nummer eins zu werden. Die USA versuchen jedoch, mit Exportverboten und Sanktionen zu verhindern, dass China aufholt. Und Europa? „Wenn sich der Konflikt zwischen den USA und China stärker ausbaut, bringt er womöglich die europäischen Maschinenbauer in eine Zwickmühle“, sagt Ackermann. Die USA sind ihr wichtigster ausländischer Exportmarkt und Investitionsstandort für den Maschinenbau, China der zweitwichtigste – und auf keinen will man verzichten.

Was Deutschland und anderen europäischen Ländern helfen kann, wäre eine starke politische Stimme auf EU-Ebene. Doch hier gibt es noch keine Strategie. „Hilfreich wäre sicherlich, wenn die EU politische Alleingänge von Staaten beenden würde, den Wirtschaftsstandort fördern würde und schneller entscheiden könnte, um sich zwischen den zwei Polen als dritte Macht zu positionieren“, sagt Ackermann.

Spielraum für Unternehmer

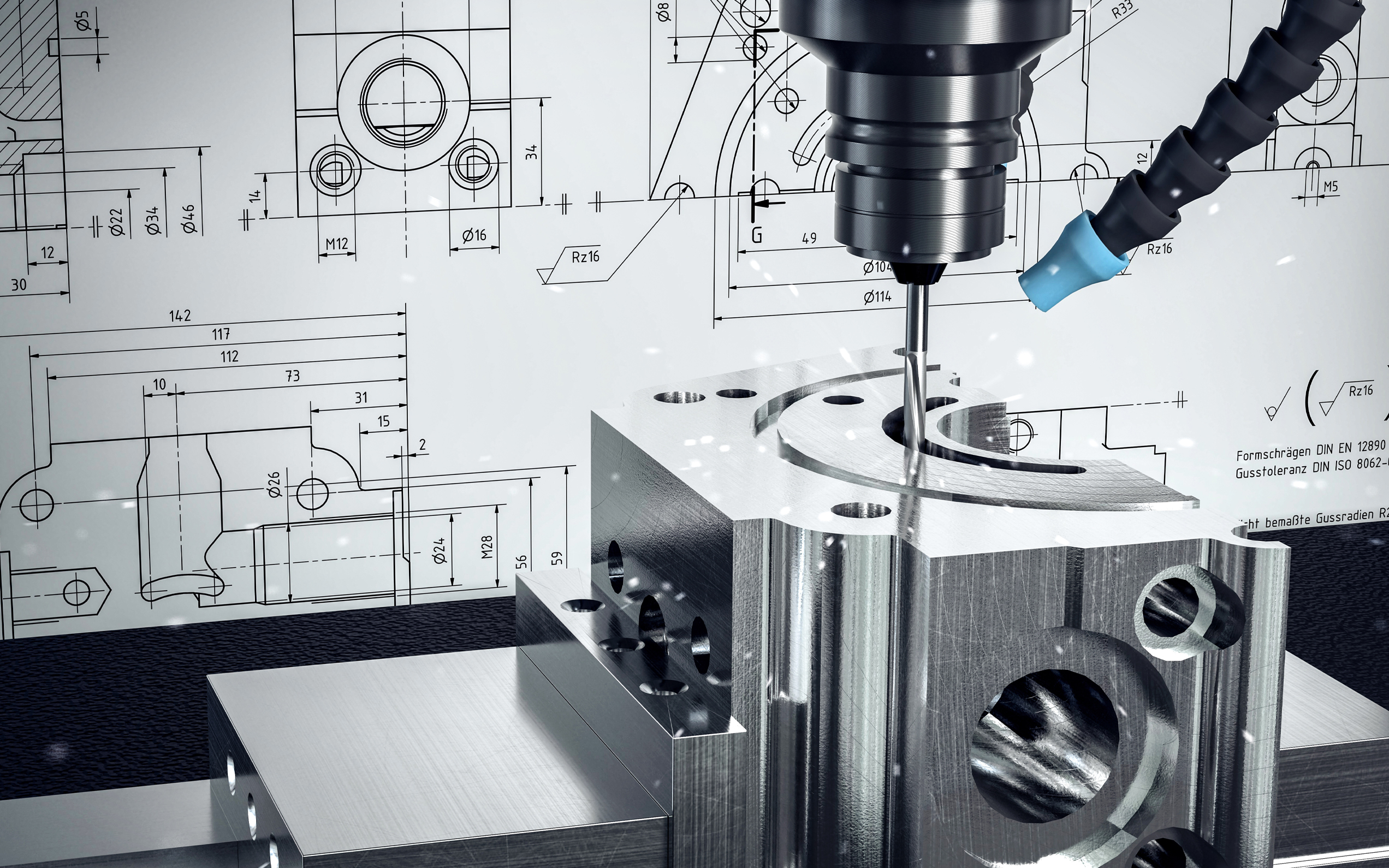

Spricht man über den Maschinenbau, vergisst man oft, wie viele unterschiedliche Branchen darunterfallen. Landmaschinen, Baumaschinen, Fördertechnik, Mess- und Prüftechnik, Präzisionswerkzeuge, Robotik und Automation sowie Verpackungsmaschinen sind nur einige von vielen. Rund 38 technisch abgegrenzte Fachbereiche gibt es im Maschinenbau. Umsatzstarke Branchen sind beispielsweise Werkzeugmaschinen, Antriebs-, Förder- und Verpackungstechnik, um nur wenige zu nennen. Bei den meisten Maschinenbauern handelt es sich um familiengeführte mittelständische Unternehmen, die – oftmals – ihre Nischenprodukte weltweit exportieren. Dabei sind die Maschinen vielfach so spezialisiert, dass auch der weltweite Markt klein ausfällt.

Doch was ist, wenn der Konflikt zwischen den USA und China weiter fortschreitet? Kleine und mittelständische Unternehmen haben keine echte

Alternative: Sie sind darauf angewiesen, in Deutschland bzw. Europa zu produzieren. Und müssen hoffen, dass das auch weiterhin funktioniert und die EU für einen freien Handel sorgt. Es gibt auf EU-Ebene über 40 Freihandelsabkommen, aber zurzeit keine mit den großen Märkten wie den USA, China, Russland und Indien. „Das wird es auch in absehbarer Zeit nicht geben“, sagt Ackermann. „Mittelständische Unternehmen sollten hier auf ihre Innovationskraft setzen.“ Eine weitere Strategie bestünde darin, sich unabhängig zu machen, sprich: nur Komponenten und Teile für die eigene Produktion zu verwenden, die weder chinesisch noch amerikanisch sind. Für den Fall, dass sich eines der Länder eines Tages dazu entschließt, keine Produkte haben zu wollen, die Komponenten aus China bzw. den USA enthalten.

Für größere Unternehmen sähe die Lage anders aus. Sie könnten beispielsweise in eine Fertigung in den wichtigen Ländern wie China, Indien und den USA investieren. Dort agieren sie wie ein lokales Unternehmen. Von dort aus können sie den Markt vor Ort bedienen und in die angrenzenden Länder exportieren. Interessant ist diese Strategie aber nur für Unternehmen, die sich das leisten können. Ackermann nennt noch eine weitere Möglichkeit: Unternehmen stellen unterschiedliche Produkte her, mit denen sie die verschiedenen Märkte bedienen. „Das ist sicherlich nicht die bevorzugte Strategie, denn sie ist teuer, aber sie ist möglich“, so Ackermann.

Dennoch: Ackermann ist guten Mutes, dass sich die EU noch zusammenrauft und sich politisch einigt. „Wir müssen uns dagegen wehren, dass die USA beispielsweise durch die extraterritoriale Anwendung von Sanktionen darauf Einfluss nimmt, mit wem wir Geschäfte machen können“, betont Ackermann. Der Binnenmarkt ist stark, was noch fehlt, ist eine politische Einigung auf EU-Ebene.Karin Bünnagel

| redaktion@regiomanager.de

Teilen: