Familienunternehmen ticken in vielerlei Hinsicht anders als Betriebe, die ein externes Management haben. Bestimmte Werte bestehen oft schon seit mehreren Generationen, die Beziehungen zwischen den Mitgliedern sind komplizierter, die Identifikation mit der Firma ist häufig intensiver. Gleichzeitig wird das Markt- und Wettbewerbsumfeld immer komplexer und herausfordernder. Aus diesen Gründen bedarf es neben einer Unternehmensstrategie einer expliziten Familienstrategie, findet Professor Tom Rüsen vom Wittener Institut für Familienunternehmen (WIFU). Die Bildungseinrichtung an der Privatuni Witten/Herdecke forscht seit fast 20 Jahren zu sämtlichen Facetten von Familienunternehmen und organisiert viele Themen-Veranstaltungen, unter anderem den jährlichen Familienunternehmer-Kongress.

RM: Herr Professor Rüsen, warum brauchen Familienbetriebe denn extra eine Familienstrategie?

Prof. Tom Rüsen: Natürlich braucht jedes Unternehmen eine Strategie, um im Markt- und Wettbewerbsumfeld bestehen zu können. Bei Familienunternehmen liegt die besondere Herausforderung noch darin, den Betrieb wohlbehalten in die nächste Generation zu führen. Wir hier in der Forschung nennen es das „transgenerationale Moment“, das den großen strukturellen Unterschied macht. Deswegen brauchen Familienunternehmen neben ihrer Unternehmensstrategie auch eine Familienstrategie. Sie muss vor allem die Frage beantworten: Wie schaffen wir das, die Familie so aufzustellen, dass die Nachfolgeregelung funktioniert?

RM: Dafür haben Sie am WIFU ein Modell entwickelt, das den Familienunternehmen bei der Umsetzung helfen kann.

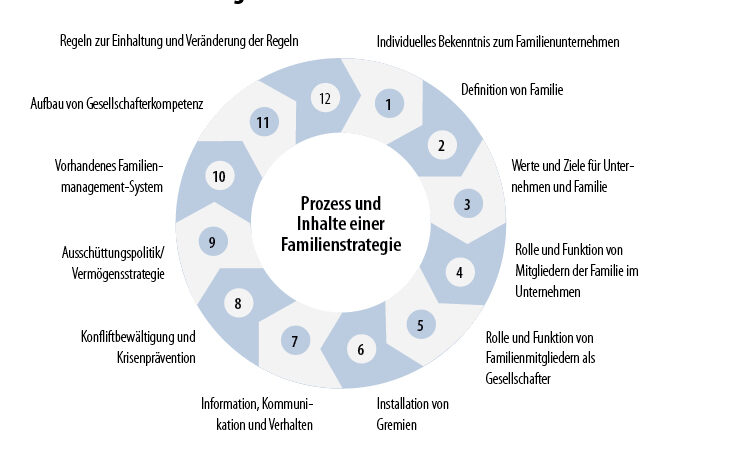

Prof. Tom Rüsen: Genau. Auf Basis verschiedener Untersuchungen und Forschungsprojekte haben wir uns angeschaut, was Familien im Rahmen ihrer Familienstrategie wie organisieren sollten. Es gibt bestimmte Fragen in jedem Familienunternehmen, die jede Familie für sich beantworten muss. Wie ist unsere Haltung zu Mitarbeitern? Kann jedes Familienmitglied mitarbeiten, und wenn ja, auf welcher Ebene? In welcher Form soll sich das Mitglied qualifizieren? Wie werden die eigenen Mitglieder beurteilt – etwa durch einen familienexternen Beirat? Unter welchen Bedingungen sollen sie das Unternehmen wieder verlassen können? Anhand solcher Fragen haben wir unser 12-stufiges Strategierad entwickelt.

RM: Was passiert, wenn sich die Familienmitglieder eines Unternehmens auf Antworten zu diesen Fragen geeinigt haben?

Prof. Tom Rüsen: Die Ergebnisse werden in einem schriftlichen Regelwerk fixiert. Man könnte es auch eine Charta oder Verfassung nennen, die nicht rechtsverbindlich ist. Allerdings können Bestandteile davon auch in den Gesellschaftervertrag übernommen werden. Wichtig ist natürlich auch, dass geregelt wird, wie mit Verstößen gegen dieses Regelwerk umgegangen wird. Das ist in einem Familienverbund natürlich ein bisschen anders. Dennoch muss auch eine Familie ab einem bestimmten Punkt Sanktionen treffen.

RM: Zusätzlich haben Familienunternehmen mit zunehmenden Herausforderungen, vor allem der Internationalisierung und Digitalisierung, zu kämpfen. So was muss bei einer Familienstrategie doch auch berücksichtigt werden.

Prof. Tom Rüsen: Ja, Internationalisierung zum Beispiel ist ein wichtiges Thema, zu dem wir hier auch forschen. Denn wenn sich Familienmitglieder auf internationales Terrain begeben, kann das weit reichende Folgen für das ganze Unternehmen haben. Die Tätigkeit des Unternehmens auf neuen Märkten und in neuen Regionen ist aber nicht der einzige Faktor. Auch im Kontext der Familie ist auf „Internationalisierung“ zu achten. Ein Beispiel: Ein Familienmitglied studiert im Ausland und meldet dort nichtsahnend seinen ersten Wohnsitz an. Nun droht eine Wegzugsbesteuerung in nicht unerheblichem Ausmaß, was zur Aufdeckung von stillen Reserven führt. Ein anderes Beispiel sind neue Ehen: Wenn etwa ein deutsches Paar aus romantischen Gründen an der irischen Küste heiratet, schließt sie eine Ehe nach irischem Recht ab, ohne es oft zu wissen. Wenn der Ehepartner eine andere Nationalität hat, hat dies auch Auswirkungen. Was heißt das alles bei einer Scheidung für den Zugewinn der Gemeinschaft oder Ausgleichszahlungen? Solche Fragen müssen geklärt sein, denn sie können mit einem großen unternehmerischen Risiko einhergehen.

RM: Wie sieht es denn in der Praxis aus: Wie viele Betriebe leben eine konkrete Familienstrategie hierzulande?

Prof. Tom Rüsen: Das ist nicht so klar zu beantworten. Es gibt da verschiedene Studien. Wir selbst haben 2013 eine Umfrage unter 263 Familienunternehmen in ganz Deutschland durchgeführt. Von denen gaben rund 27 Prozent an, eine explizite Familienstrategie zu haben. Da es sich um eine freiwillige Teilnahme handelte, kann man davon ausgehen, dass die Teilnehmer dem Thema ohnehin schon aufgeschlossener gegenüberstehen. Insgesamt ist also zu vermuten, dass die systematische Entwicklung und Fixierung familienstrategischer Überlegungen noch gering ausgeprägt ist. Generell kann man aber davon ausgehen, dass eine installierte Familienstrategie umso wahrscheinlicher ist, je größer das Unternehmen ist.

RM: Welche Erfahrungen haben Sie bei der Implementierung von Familienstrategien gemacht? Wie ist das Feedback der Unternehmen?

Prof. Tom Rüsen: Ich erlebe immer wieder, dass die Gesellschafter des Unternehmens sagen: Wir sind dadurch noch mal näher zusammengerückt. Wir haben uns besser kennengelernt. Wir haben jetzt eine gute gemeinsame Haltung.

RM: Also bedeutet Familienstrategie auch immer zusammenhalten – komme, was wolle?

Prof. Tom Rüsen: Nein, nicht unbedingt. Im Einzelfall kann es auch durchaus eine gute familienstrategische Entscheidung sein, sich zu trennen. Wenn es große Differenzen zwischen Familienmitgliedern gibt, die das Familienunternehmen so tief spalten und schwächen, kann das auch der richtige Weg sein.

RM: Herr Professor Rüsen, herzlichen Dank für das Gespräch.

Thomas Corrinth I redaktion@ revier-manager.de

Teilen: