Weltweit leben die Menschen über ihre Verhältnisse. Wir verbrauchen zu viel Energie, erzeugen zu viele Treibhausgase und verschwenden unsere Ressourcen. Wenn wir so weitermachen, werden folgende Generationen unter den Konsequenzen stark leiden müssen – noch mehr, als wir dies bereits jetzt tun. Diese Erkenntnis ist nicht neu, der Begriff „Nachhaltigkeit“ ist deswegen mittlerweile in unserem Alltag angekommen. Dass ökonomische, ökologische und soziokulturelle Gesichtspunkte im Denken und Handeln gleichwertig berücksichtigt werden, hat insbesondere im Bauen eine große Bedeutung bekommen. Denn: Gebäude sind meist langlebige Verbrauchsgüter, die für eine jahrzehntelange Nutzung geplant werden müssen.

Nachhaltig von der Wiege bis zur Bahre

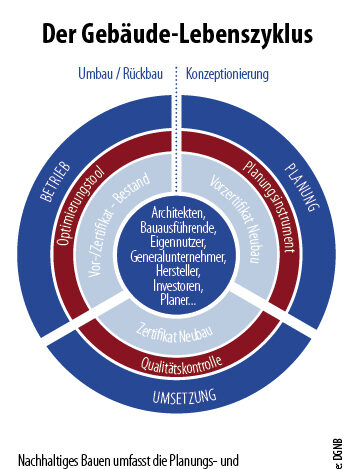

Die Herausforderung beim nachhaltigen Bauen ist also, eine hohe Gebäudequalität zu möglichst geringen Kosten mit möglichst geringer Umweltbelastung zu erreichen. Und zwar über das komplette „Leben“ dieses Gebäudes – sozusagen von der Wiege bis zur Bahre. Dieser Lebenszyklus gliedert sich in folgende Einzelphasen:

- Rohstoffgewinnung

- Produktherstellung

- Errichtung

- Nutzung

- Instandhaltung

- Modernisierung/Umbau

- Rückbau und Recycling

Jede einzelne Lebenszyklus-Station muss sich an den drei Nachhaltigkeits-Kriterien Ökonomie, Ökologie und Soziokulturelles überprüfen und messen lassen – natürlich unter Berücksichtigung städtebaulicher, gestalterischer, technischer und funktionaler Kriterien. Aus ökonomischer Perspektive ist es besonders wichtig, immer die Gesamtkosten im Blick zu haben: „Wer beim Bauen nur an die Erstinvestition denkt, denkt zu kurz. Nachhaltiges Bauen erfordert, auch die Folgekosten, also die Nutzungs- und Rückbaukosten, bei der Entwurfsplanung zu berücksichtigen“, sagt Benjamin Gronau, Geschäftsführer beim Planungs- und Bauunternehmen Gronau aus dem niederrheinischen Wegberg. Denn in der Praxis zeigt sich immer wieder, dass Folgekosten die Errichtungskosten um ein Vielfaches übersteigen können. Mit einer genauen Lebenszykluskosten-Analyse lassen sich dagegen erhebliche Einsparpotenziale erreichen und eine wirtschaftlichere Immobilie umsetzen. Einher mit der ökonomischen geht die ökologische Perspektive, denn durch sie sollen Ressourcen geschont und Energien gespart werden. Ersteres erreicht man durch einen optimierten Einsatz von Baumaterialien und -produkten über den gesamten Lebenszyklus hinweg, Zweites durch weniger Heizen, Strom- und Wasserverbrauch. Mit bestimmten Indikatoren lassen sich etwa die Flächeninanspruchnahme, der Primärenergieaufwand oder das Treibhauspotenzial messen und bewerten. Einen gleichberechtigten Platz in der Planung bekommt auch die soziokulturelle Dimension: „Wir bauen Lebensräume. Je höher die Qualität dieser Lebensräume und der Komfort ist, desto nachhaltiger ist auch das Gebäude und dessen Nutzung“, erklärt Benjamin Gronau. Neben ästhetischen und gestalterischen Aspekten gehört dazu auch der Gesundheitsschutz. Problematische Baustoffe, Lärm, Zugluft oder unzureichende Beleuchtung gilt es zu vermeiden. „Studien belegen beispielsweise, dass die Optimierung der Tageslichtverhältnisse unsere Produktivität und gleichzeitig die Zufriedenheit am Arbeitsplatz steigert“, so Gronau. Womit sich wieder zeigt, dass alle drei Dimensionen – Ökonomie, Ökologie und Soziokulturelles – immer ineinanderspielen. Und es deswegen beim nachhaltigen Bauen darauf ankommt, alle konsequent und ebenbürtig einzubeziehen.

Nachhaltigkeit im Bestandsbau und im laufenden Betrieb

Die Nachhaltigkeitskriterien beim Umbau eines bestehenden Gebäudes sind grundsätzlich dieselben wie bei einem Neubau. Das betrifft sowohl eine Teilmodernisierung als auch eine Komplettmodernisierung, bei der das gesamte Gebäude zunächst auf die statisch relevanten Bauteile zurückgebaut wird. Nutzer erwarten häufig, dass durch die Modernisierung eine vergleichbare Qualität erzielt werden kann – und meistens gelingt das auch. Manchmal lässt die bauliche Historie eines Gebäudes bestimmte technischen Vorgänge aber nicht zu. Oder die gesetzlichen Mindestanforderungen sind andere als bei Neubauten. Ein Beispiel dafür ist die energetische Qualität der Gebäudehülle, die nicht immer auf Neubauqualität gehoben werden kann.

Damit nachhaltiges Bauen standardisiert geplant und bewertet werden kann, wurden diverse Zertifizierungssysteme entwickelt. Was das Bewertungssystem nachhaltiges Bauen (BNB) für die öffentliche Hand ist, ist das DGNB-System der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen für den gewerblichen und privaten Sektor. Kürzlich erst hat die DGNB ein Zertifikat eingeführt, das den Betrieb und die Qualität bestehender Gebäude bewertet. Dabei werden neun Kriterien zugrunde gelegt, unter anderem relevante Prozesse im Gebäudemanagement, die tatsächliche Ressourceneffizienz, der rationelle und vorausschauende Einsatz von Betriebskosten und die Nutzerzufriedenheit. „Nachhaltiges Bauen stoppt nicht bei der Einweihung und dem Bezug eines Gebäudes. Ein an Nachhaltigkeitsaspekten orientierter und kontinuierlich optimierter Betrieb ist maßgeblich dafür, dass die in der Planungs- und Bauphase angestoßenen Nachhaltigkeitspotenziale eines Gebäudes tatsächlich ausgeschöpft werden können. Hier sind die Betreiber mit ihren Prozessen und Aktivitäten genauso gefragt wie die Nutzer, die mit ihrem täglichen Verhalten dafür sorgen, dass Nachhaltigkeitsthemen auch umgesetzt werden“, sagt Dr. Christine Lemaitre, geschäftsführender Vorstand der DGNB, dazu. Derzeit befindet sich das neue Zertifikat noch in einer Testphase. Eine finale Marktversion soll es im Sommer 2016 geben.

Thomas Corrinth I redaktion@regiomanager.de

Teilen: